Kulturkiste - Feste Öffnungszeiten

Ab 15. August wollen wir (vorerst) bis Jahresende die K² - Kulturkiste zu festen Zeiten öffnen. Aufgrund zeitlich begrenzter Möglichkeiten wird die K² - Kulturkiste zunächst (nur) an Dienstagen, die in ungeraden Wochen liegen, zwischen 13:30 und 18:30 Uhr besetzt sein. Das betrifft folgende Termine:

- 15. und 29. August

- 12. und 26. September

- 10. und 24. Oktober

- 7. und 21. November

- 5. Dezember

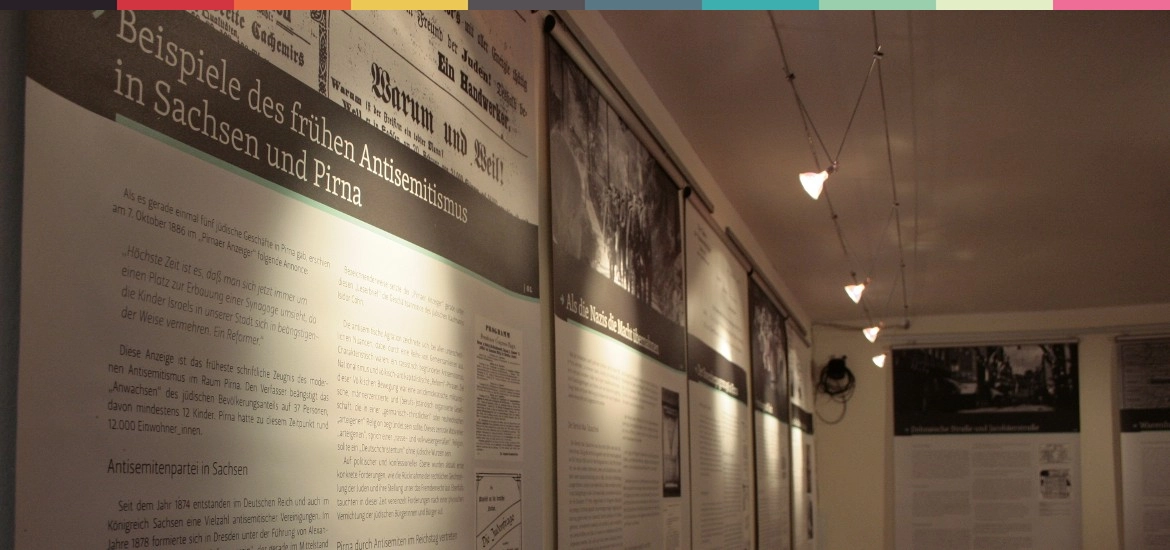

Mit festen Öffnungszeiten ergeben sich für Interessierte und Besucher*innen die Möglichkeit, verschiedene Angebote an diesen Daten wahrzunehmen. So kann neben dem Besuch der aktuellen Ausstellung in den Räumen der K² - Kulturkiste (derzeit: Jüdisches Leben in Pirna und der Sächsischen Schweiz) auch die Bibliothek sowie das Archiv genutzt werden. Die Bibliothek umfasst mehr als 700 Bücher, die sich schwerpunktmäßig mit dem Nationalsozialismus, der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung, der Geschichte des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, aber auch mit Themen wie Neonazismus und Demokratieentwicklung befassen. Im Archiv wiederum sind u.a. Zeitungen und Zeitschriften zu antifaschistischen Themen zugänglich. Eine Übersicht über den Bestand der Bibliothek findet ihr hier: https://www.zotero.org/groups/4275767/akubiz/library

Zusätzlich sollen Stadtrundgänge zu "Jüdischem Leben in Pirna" angeboten werden. Diese sind bisher an folgenden Daten geplant: 26. September und 7. November jeweils um 17:00 Uhr. Startpunkt ist jeweils die K² - Kulturkiste. Angelegt sind die Rundgänge auf ungefähr eine Stunde. Darüber hinaus kann diese Möglichkeit auch jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten, auch unangemeldet und spontan, wahrgenommen werden. Es besteht keine Mindestteilnehmer*innenzahl.

Weitere Infos zur K² - Kulturkiste sind unter folgenden Link abrufbar: https://akubiz.de/kulturkiste

Zwischenstand des Dokumentations- und Bildungsprojekt: „1933 – Beginn des Terrors“

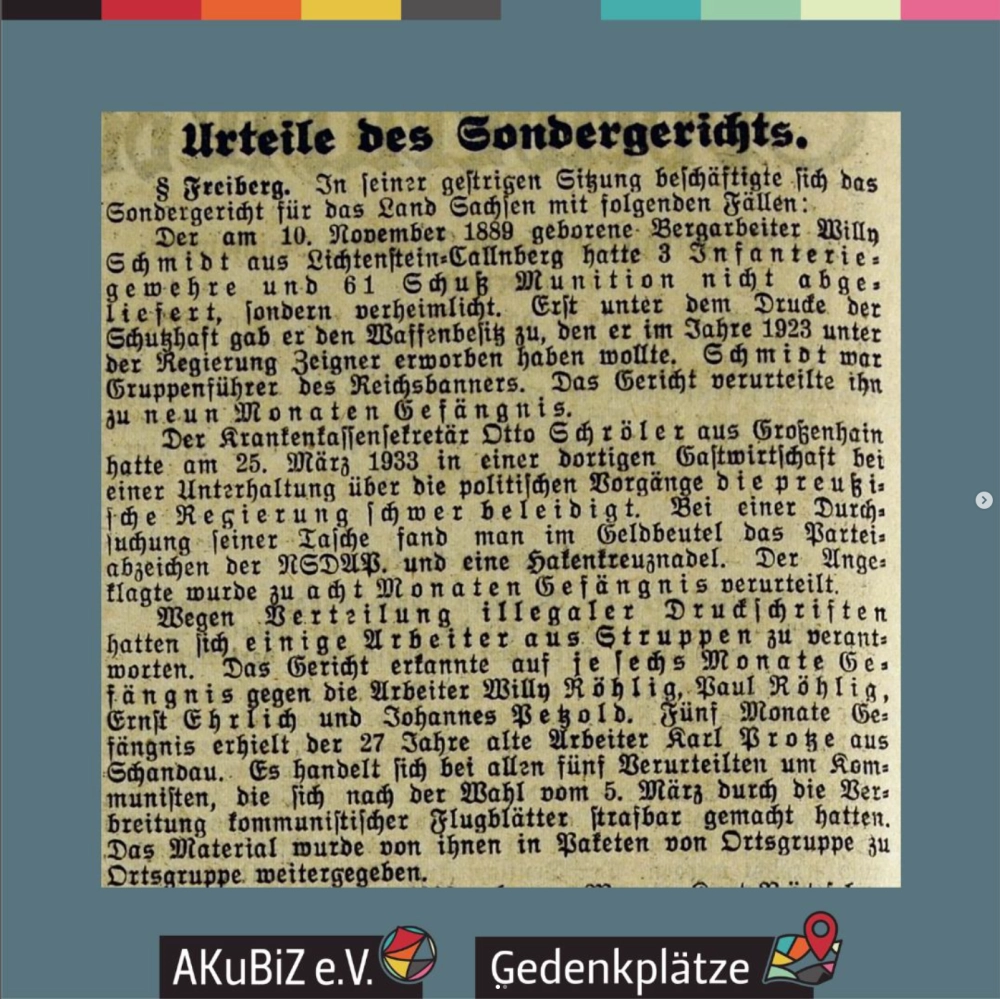

Mit dem Projekt „1933 – Beginn des Terrors“ konnten wir dank einer Förderung im Rahmen der „Partnerschaften für Demokratie“ im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Januar 2023 beginnen. Die Idee zum Projekt kam uns im Hinblick auf die 90-jährige Jährung der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. Den Verlauf des Jahres wollten wir anhand von Zeitungsrecherchen rekonstruieren und dies in Form einer Chronik auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar machen. Der Fokus sollte dabei auf dem heutigen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegen. Dafür hatten wir uns für zwei regionale Zeitungen entschieden: den Pirnaer Anzeiger, der durch den Archivverbund Landkreis Sächsische Schweiz archiviert wird, und die Zeitung für das Meissner Hochland und die südliche Lausitz, die durch das Stadtarchiv Neustadt in Sachsen archiviert wird.

Mit dem Projekt „1933 – Beginn des Terrors“ konnten wir dank einer Förderung im Rahmen der „Partnerschaften für Demokratie“ im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Januar 2023 beginnen. Die Idee zum Projekt kam uns im Hinblick auf die 90-jährige Jährung der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. Den Verlauf des Jahres wollten wir anhand von Zeitungsrecherchen rekonstruieren und dies in Form einer Chronik auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar machen. Der Fokus sollte dabei auf dem heutigen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegen. Dafür hatten wir uns für zwei regionale Zeitungen entschieden: den Pirnaer Anzeiger, der durch den Archivverbund Landkreis Sächsische Schweiz archiviert wird, und die Zeitung für das Meissner Hochland und die südliche Lausitz, die durch das Stadtarchiv Neustadt in Sachsen archiviert wird.

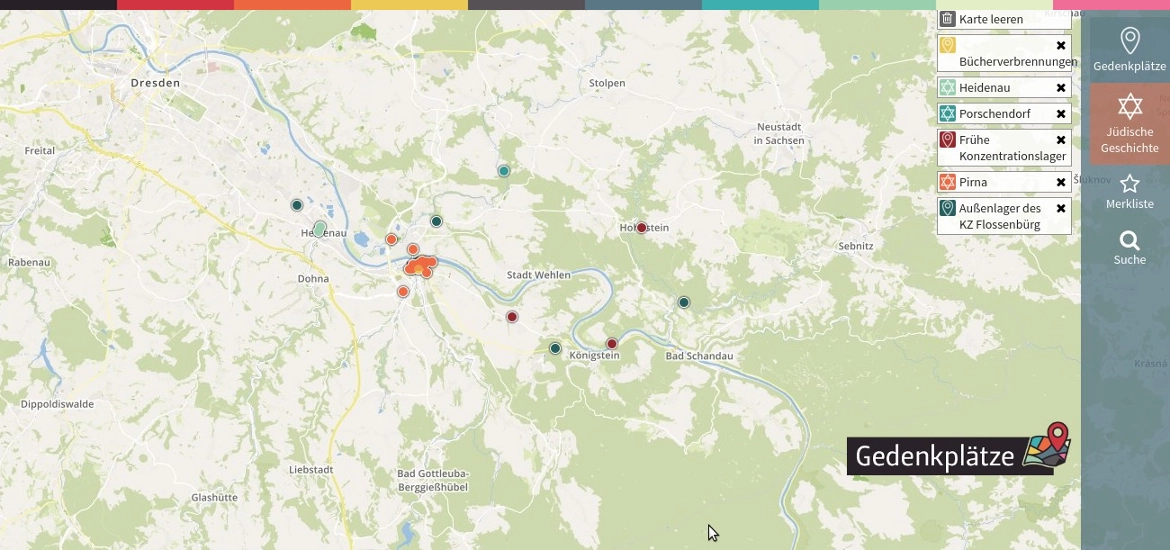

Nach einer kurzen Anlaufzeit der Recherche im Januar und einer ersten Strukturierung der Rechercheergebnisse im Februar konnten wir im März zum Jahrestag der Reichstagswahl 1933 damit beginnen, unsere Ergebnisse auf Social-Media zu veröffentlichen. Wir haben uns dazu entschieden, Fotos der Zeitungsmeldungen in Form von Share-Pics auf Instagram und Twitter zu veröffentlichen. Die Posts werden jeweils am Tag der Zeitungsmeldung gepostet und mit den Hashtags #OTD 1933 und #WegeInDieDiktatur versehen. Dies geschieht seither auf den Social-Media-Kanälen des seit 2008 bestehenden Projektes gedenkplatze.info, da wir einerseits die Rechercheergebnisse nach und nach auch auf dieser Plattform einpflegen wollen und andererseits wir die anderen auf dieser Plattform aktiven Akteur*innen inspirieren möchten, ebenfalls ein solches Format der chronologischen Veröffentlichung historischer Ereignisse anzubieten.

Weiterlesen: Zwischenstand des Dokumentations- und Bildungsprojekt: „1933 – Beginn des Terrors“

Rückblick: Gedenkveranstaltung in Hohnstein am 11. März 2023

Kurz nach der Reichtstagswahl am 5. März 1933 besetzte die Sturmabteilung (SA) die Jugendburg Hohnstein und errichtete dort eines der ersten Konzentrationslager im Deutschen Reich. Es diente vor allem der Ausschaltung politischer Gegner*innen. Anlässlich des 90. Jahrestages der Errichtung des KZ Hohnstein fand am 11. März 2023 auf der Burg eine Gedenkveranstaltung statt. In diesem Rahmen wurde eine von uns gestaltete Ausstellung eröffnet, die an die viele Jahre lang kaum sichtbare Geschichte der Burg Hohnstein zwischen 1924 und 1945 erinnert.

Kurz nach der Reichtstagswahl am 5. März 1933 besetzte die Sturmabteilung (SA) die Jugendburg Hohnstein und errichtete dort eines der ersten Konzentrationslager im Deutschen Reich. Es diente vor allem der Ausschaltung politischer Gegner*innen. Anlässlich des 90. Jahrestages der Errichtung des KZ Hohnstein fand am 11. März 2023 auf der Burg eine Gedenkveranstaltung statt. In diesem Rahmen wurde eine von uns gestaltete Ausstellung eröffnet, die an die viele Jahre lang kaum sichtbare Geschichte der Burg Hohnstein zwischen 1924 und 1945 erinnert.

Trotz winterlicher Kälte und Schneeschauer fanden an die 100 Personen am Samstag den 11. März ihren Weg zur Burg Hohnstein. Unter den Anwesenden waren Kinder und Enkel von Häftlingen des frühen Konzentrationslagers: Gisela Heiden, Gabriele Hahn, Gisela Plessgott, Ernestine Reekmann und Roland Hering.

Zu Beginn der Veranstaltung richtete der Hohnsteiner Bürgermeister Daniel Brade seinen Dank und seine Anerkennung an die Arbeit zur Auseinandersetzung mit der wechselvollen Geschichte der Burg Hohnstein. Er verwies auf die Notwendigkeit, das Gedenken lebendig zu halten und damit auch zur Lebendigkeit der Burg beizutragen. Unter der musikalischen Begleitung des antifaschistischen Chors Pir-Moll aus Pirna wurden an der Gedenksäule vor den Toren der Burg eine Vielzahl an Kränzen abgelegt. Im Durchgang zur Burg, wo ab 1947 eine große Gedenktafel an die auf der Burg ermordeten Personen zu finden war, sammelten sich anschließend die Besucher*innen um den ersten Teil der Führung zur Geschichte des Gedenkens auf der Burg Hohnstein zu hören. An Hand von Fotos und Zeitzeug*innen-Berichten zeichneten Katharina Wüstefeld und Steffen Richter (AKuBiZ) nach, wie sich das Erinnern auf der Burg veränderte: Nach aktueller Forschung begann die Geschichte des Erinnerns am 11. Mai 1947 mit einem Treffen ehemaliger Häftlinge des KZ Hohnstein. Es war der Beginn vor Ort an die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern und dafür zu kämpfen, die Burg wieder zu einem Ort solidarischen Miteinanders zu machen. Einige Jahre später wurde der Burg der Name Jugendburg Ernst Thälmann verliehen und eine Gedenkstätte in der Burg eingeweiht. Am Eingang vor der Burg wird am 2. Juli 1961 ein zentrales Mahnmal errichtet, das der Dresdner Bildhauer Wilhelm Landgraf schuf.

Weiterlesen: Rückblick: Gedenkveranstaltung in Hohnstein am 11. März 2023