Antifaschistische Bildungsfahrt: Athen – Distomo – Thessaloniki

Folgender Artikel zu unserer Bildungsfahrt erschien am 2. November 2023 auf der der Nachrichten-Plattform "Alternative Dresden News" (addn.me). Wir bedanken uns, dass wir ihn auch hier veröffentlichen dürfen.

Folgender Artikel zu unserer Bildungsfahrt erschien am 2. November 2023 auf der der Nachrichten-Plattform "Alternative Dresden News" (addn.me). Wir bedanken uns, dass wir ihn auch hier veröffentlichen dürfen.

Antifaschistische Bildungsfahrt: Athen – Distomo – Thessaloniki

Vom 2. – 7. Oktober fand eine Bildungsfahrt, organisiert von akubiz e.V., der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen und dem Athener Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. Eine Redakteur:in von addn.me war dabei.

Einleitung

Im Rahmen des Balkanfeldzuges überschritten am 6. April 1941 deutsche Truppen von Bulgarien aus die Grenzen Griechenlands. Nach der Kapitulation der griechischen Streitkräfte am 23. April 1941 erfolgte die Aufteilung Griechenlands in eine deutsche, eine italienische und eine bulgarische Besatzungszone. Die deutsche Terrorherrschaft begann zunächst mit einer massiven Ausplünderung des Landes, die im Winter 1941/192 zu einer großen Hungersnot führte, der bis zu 250.000 Griech:innen zum Opfer fielen. Bei Vergeltungs-maßnahmen für Widerstandshandlungen – beginnend mit Massenhinrichtungen von Zivilist:innen auf Kreta – wurden Tausende von Menschen ermordet. Die Grausamkeit der deutschen Besatzung stachelte den bewaffneten Widerstand einer überwiegend, aber nicht ausschließlich kommunistisch bestimmten Guerilla an. Sie setzte den Besatzern zwischen den Jahren 1941 – 1944 zu.

Mit groß angelegten Einkreisungsaktionen durchkämmten Wehrmachts-, SS- und andere Einheiten der Deutschen ganze Stadtviertel in Athen und töteten bei diesen „Bloccos“ meist an Ort und Stelle als „Kommunist:innen“ oder „Widerständler“ denunzierte Gefangene und trieben andere zu Hunderten in Zwangsarbeit und Gefangenschaft.

Deutsche Mordverbände verübten in zahlreichen des Widerstands verdächtigten Dörfern in ganz Griechenland Massenmorde an Zivilist:innen. Für diese Verbrechen stehen unter anderem die Namen Distomo, Kommeno, Kalavryta, Lingiades.

Weiterlesen: Antifaschistische Bildungsfahrt: Athen – Distomo – Thessaloniki

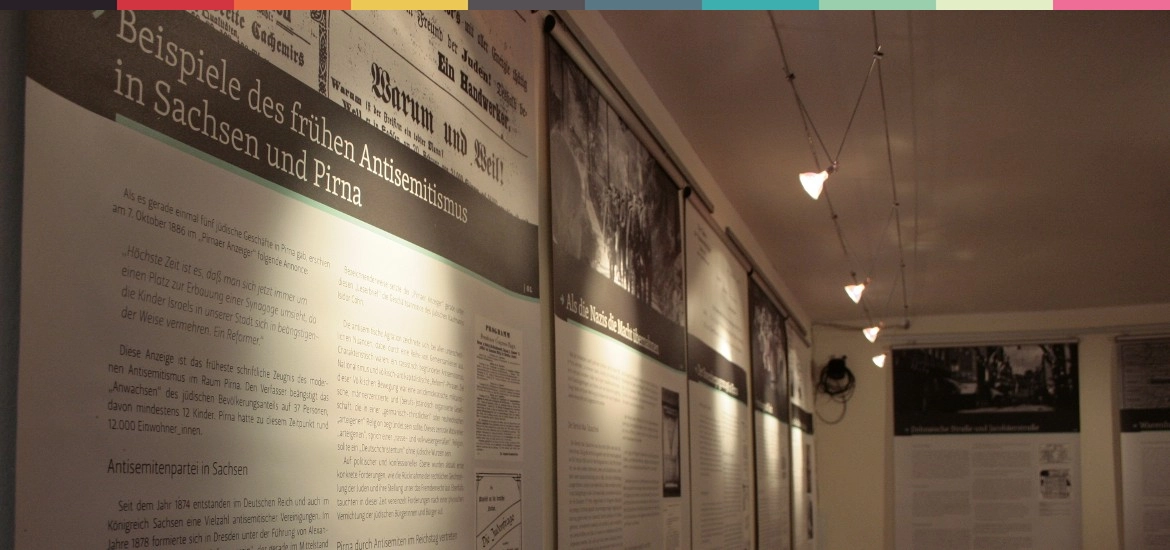

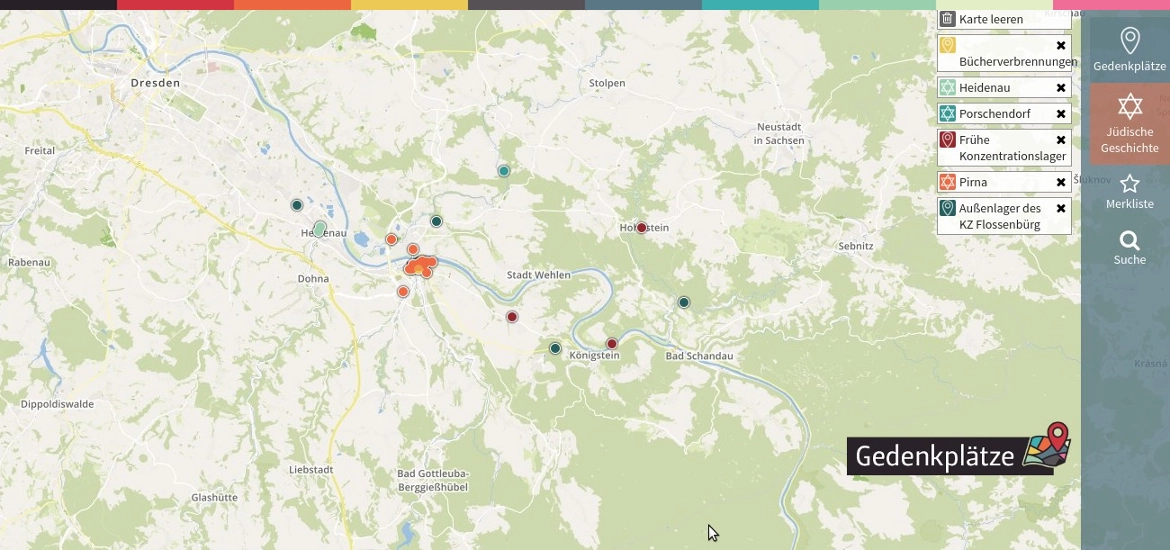

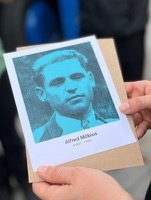

Rückblick auf die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“

Am 11. August eröffneten wir in den Räumen des Uniwerk e.V. in Kooperation mit der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG) die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“. Nun, da die Ausstellung weitergewandert ist nach Hainewalde, ein kurzes Fazit: über 70 Personen haben sich die Ausstellung angeschaut! Wir danken allen, die sich gezielt oder spontan mit der Ausstellung auseinandergesetzt haben. Von den Besucher:innen der Ausstellung wurde immer wieder angemerkt, dass besonders die Parallelen zu heutigen demokratiefeindlichen Tendenzen die Inhalte der Ausstellung noch erdrückender erscheinen ließen. Dass die Geschichte der frühen Konzentrationslager bis heute wirkt wurde für uns auch dadurch verdeutlicht, dass zu den Besucher:innen auch Angehörige ehemaliger Inhaftierter zählten. Wie auch Gabriele Hahn zur Eröffnung betonten sie, dass es wichtig ist, diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir haben uns gefreut, dass auch ein Geschichtskurs des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im Rahmen des Unterrichts einen Ausflug in die Ausstellung gemacht hat und sich die Inhalte und Geschichten der Ausstellungstafeln motiviert erarbeitete.

Am 11. August eröffneten wir in den Räumen des Uniwerk e.V. in Kooperation mit der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG) die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“. Nun, da die Ausstellung weitergewandert ist nach Hainewalde, ein kurzes Fazit: über 70 Personen haben sich die Ausstellung angeschaut! Wir danken allen, die sich gezielt oder spontan mit der Ausstellung auseinandergesetzt haben. Von den Besucher:innen der Ausstellung wurde immer wieder angemerkt, dass besonders die Parallelen zu heutigen demokratiefeindlichen Tendenzen die Inhalte der Ausstellung noch erdrückender erscheinen ließen. Dass die Geschichte der frühen Konzentrationslager bis heute wirkt wurde für uns auch dadurch verdeutlicht, dass zu den Besucher:innen auch Angehörige ehemaliger Inhaftierter zählten. Wie auch Gabriele Hahn zur Eröffnung betonten sie, dass es wichtig ist, diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir haben uns gefreut, dass auch ein Geschichtskurs des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im Rahmen des Unterrichts einen Ausflug in die Ausstellung gemacht hat und sich die Inhalte und Geschichten der Ausstellungstafeln motiviert erarbeitete.

Wir wünschen nun den nächsten Stationen der Ausstellung in Hainewalde und Plauen eine ebenso starke Resonanz, angeregte Gespräche und Austausch.

Ausstellungseröffnung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“ am 11. August 2023 in Pirna

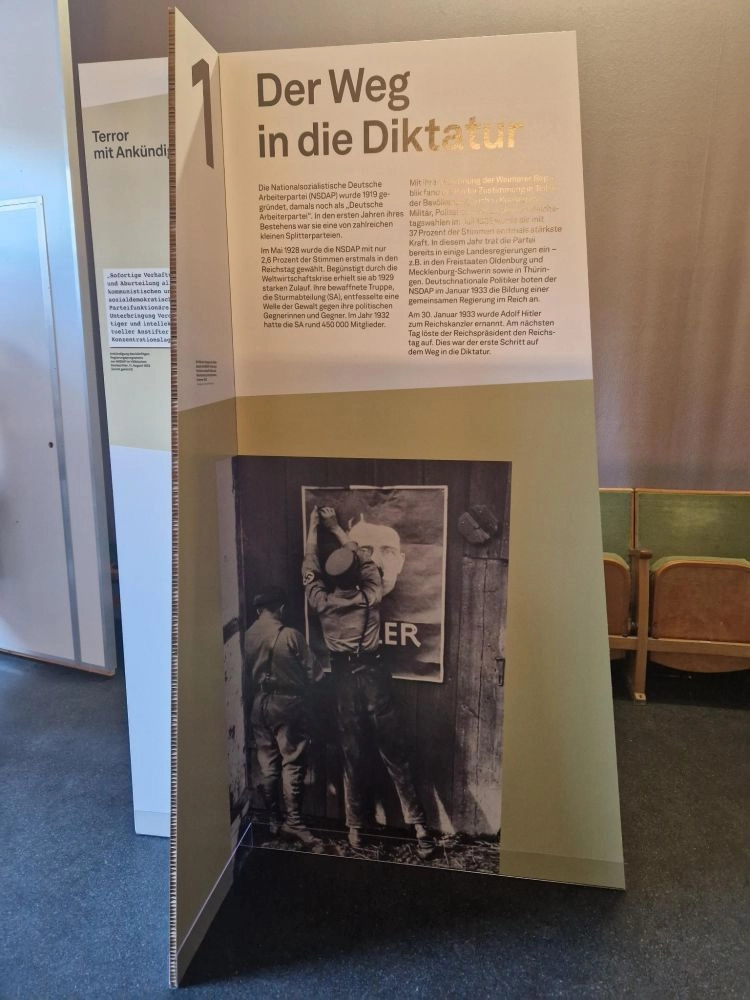

Am 11. August eröffneten wir in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG) die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“. Die Ausstellung wird 2023, dem Jahr der 90. Jährung der Machtübergabe, im Rahmen des sLAG Themenjahres „1933 – Wege in die Diktatur“ und des aktuellen Projektes von AKuBiZ „1933 – Beginn des Terrors“ in den Räumen des Uniwerk e.V. (Ober Burgstraße 6B, Pirna) gezeigt. Geöffnet ist die Ausstellung immer Dienstag/Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 16 Uhr.

Am 11. August eröffneten wir in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG) die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“. Die Ausstellung wird 2023, dem Jahr der 90. Jährung der Machtübergabe, im Rahmen des sLAG Themenjahres „1933 – Wege in die Diktatur“ und des aktuellen Projektes von AKuBiZ „1933 – Beginn des Terrors“ in den Räumen des Uniwerk e.V. (Ober Burgstraße 6B, Pirna) gezeigt. Geöffnet ist die Ausstellung immer Dienstag/Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 16 Uhr.

Der Beginn der Auftaktveranstaltung fand im Gotischen Saal der Stadtbibliothek Pirna statt. Nach kurzen Begrüßungsworten durch Alina Gündel von AKuBiZ und Klaus-Dieter Müller, dem Co-Vorsitzenden der sLAG, richtete Gabriele Hahn bewegende und mahnende Worte an die 30 anwesenden Gäste. Gabriele Hahn ist die Enkelin von Konrad Hahnewald, dieser war der Leiter der Jugendburg Hohnstein bis die Burg im März 1933 von der SA besetzt und als frühes Konzentrationslager genutzt wurde. Da sich der Sozialdemokrat Hahnewald bei der Besetzung weigerte die Hakenkreuzfahne zu hissen wurde er zum ersten Inhaftierten im KZ Hohnstein. Wie auch aus den von Gabriele Hahn vorgelesenen persönlichen Briefen von Hahnewald hervorging, waren die von ihm dort gemachten Erfahrungen der Demütigung und Folter nicht nur prägend, sondern auch eine schwer zu verkraftende Belastung. Dennoch hielt Hahnewald am sozialdemokratischen Gedanken fest, wie seine Enkelin aus persönlichen Erinnerungen zu erzählen wusste.

Den Weg hin zur Errichtung der NS-Diktatur zeigte der Historiker Klaus-Dieter Müller anschließend in seinem Vortrag „1933: Machtübergabe – Machtergreifung – ‚Nationale Revolution‘. Der Weg in die NS-Diktatur.“ auf. Zu Beginn des Vortrages standen die politischen und rechtlichen Bedingungen für die NS-Herrschaft im Fokus um dann die frühen Verbrechen und Repressionen wie Bücherverbrennungen marxistischer Autor:innen, Boykotte jüdischer Geschäfte und die Errichtung der KZ in ihren gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Dabei bezog Klaus-Dieter Müller auch lokale Ereignisse in Form von historischen Zeitungsartikeln in den Vortrag ein. So wurde die besetzte Burg Hohnstein im Pirnaer Anzeiger vom 8. April 1933 ein „romantisches Gefängnis“ für politische Gefangene bezeichnet.