"Corona-Rebellen" - Ohne Mundschutz, ohne Abstand, ohne Solidarität • Update 15. Juni 2020

Nachdem Jörg Meuthen (AfD) bereits am 20. März einen Shutdown forderte, inszeniert sich seine Partei nun als größte Gegnerin der Anti-Corona-Maßnahmen. Dies ist auch in der Region Pirna der Fall. Der Kreis der Unterstützer*innen ist nicht unbekannt.

Nachdem Jörg Meuthen (AfD) bereits am 20. März einen Shutdown forderte, inszeniert sich seine Partei nun als größte Gegnerin der Anti-Corona-Maßnahmen. Dies ist auch in der Region Pirna der Fall. Der Kreis der Unterstützer*innen ist nicht unbekannt.

"Corona-Rebellen" - Ohne Mundschutz, ohne Abstand, ohne Solidarität

Aufmerksamkeit zog ein erster "Spaziergang" am 22. April auf sich, den der Polizist und AfD-Kreisrat Steffen Janich anmeldete. Nach Angaben seiner Kolleg*innen folgten 180 Menschen einem Facebook-Aufruf. Unfreiwillig übernahm der AfD-Mann dann doch die Versammlungsleitung. 1 In erster Reihe auch Tim Lochner, Mitglied der Pirnaer AfD-Fraktion [2]. Er wetterte schon vor Jahren gegen das Hissen der Regenbogen-Fahne [3] oder verbreitete Fake-News über Angriffe von "Ausländern" gegen Mitglieder des Sportclubs 1. FC Pirna. [4] Zwar kritisiert er die Mundschutzpflicht beim Einkaufen, baut mit seiner Firma allerdings auch Schutzeinrichtungen in Läden ein. "Und nein wir sind ganz sicher kein "Kriegsgewinnler", ist im Netz von Lochner zu lesen. [5]

Für die zweite große Demonstration in Pirna am 29. April mit über 300 Anwesenden fand sich kein*e Anmelder*in. Neben AfD-Politikern waren diesmal auch Führungspersonen der NPD sowie ehemalige Mitglieder der Skinheads Sächsischen Schweiz (SSS) und deren Sympathisant*innen als Teilnehmende dabei. Es wurden Verschwörungstheorien präsentiert und eingesetzte Polizist*innen bepöbelt und bedroht. Der Fake-News geübte AfD-Stadtrat Tim Lochner behauptete später auf seinem Facebook-Profil, es habe keine Pöbeleien gegeben und das, obwohl sie auf dem AfD-eigenen Video eindeutig zu hören sind.

8. Mai – wer nicht feiert, hat verloren.

Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano und die VVN-BdA organisierten vor einigen Wochen eine Kampagne zum #TagDerBefreiung. Dabei wurden Unterstützer*innen gebeten, Blumen an Gedenkorten niederzulegen und diese über soziale Netzwerke zu präsentieren. Ziel dieser vielen Einzelaktionen sollte sein, der Forderung, den 8.Mai zum Feiertag für die Befreiung vom Nationalsozialismus zu erklären und auf die gleichlautende Petition auf change.org aufmerksam zu machen.

Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano und die VVN-BdA organisierten vor einigen Wochen eine Kampagne zum #TagDerBefreiung. Dabei wurden Unterstützer*innen gebeten, Blumen an Gedenkorten niederzulegen und diese über soziale Netzwerke zu präsentieren. Ziel dieser vielen Einzelaktionen sollte sein, der Forderung, den 8.Mai zum Feiertag für die Befreiung vom Nationalsozialismus zu erklären und auf die gleichlautende Petition auf change.org aufmerksam zu machen.

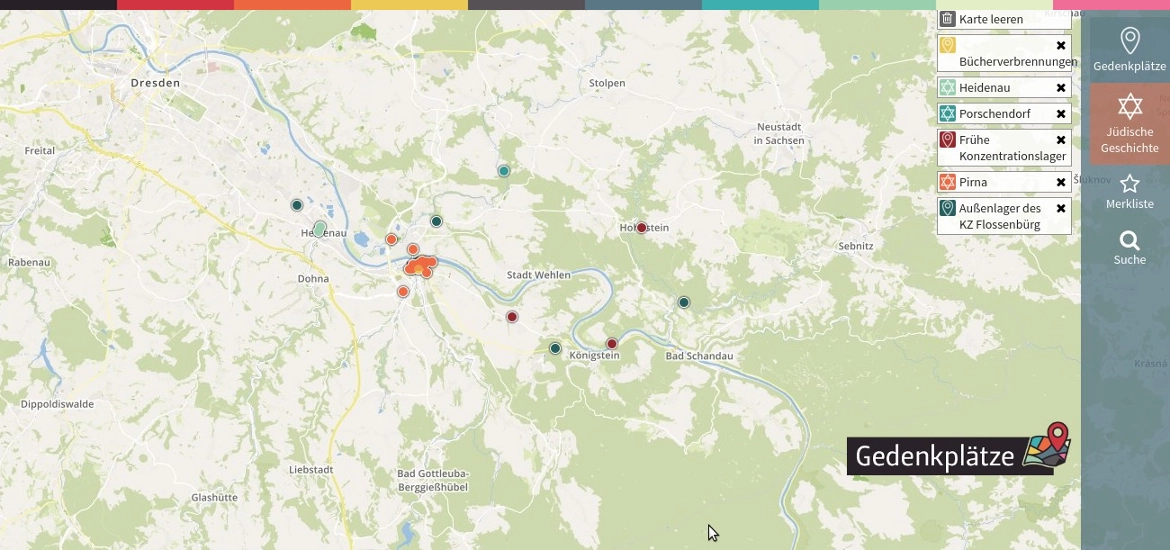

Wir hatten uns entschieden, diese Aktion zu unterstützen und jeden mindestens ein Foto von einem Gedenkort zu veröffentlichen. In den zwei Wochen besuchten wir Plätze in Pirna, Heidenau, Porschdorf, Königstein, Halbestadt, Senftenberg, Freital, Dresden, Porschendorf, Wehlen, Lohmen, Struppen, Bonnewitz, Copitz, Mockethal, Hohnstein, Wünschendorf und Altenberg.

Wir unterstützen damit die Forderung, dass der 8. Mai ein Feiertag werden muss! Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten.

Auf unserem Twitter-Account haben wir außerdem unter #75pirna Informationen veröffentlicht, wie die letzten Tage vor der Befreiung in der Region symbolisieren.

Widerspruch: "15 Minuten, die Pirna erschütterten"

Wir dokumentieren an dieser Stelle einen Leser*innenbrief zum Artikel "15 Minuten, die Pirna erschütterten" von Thomas Möckel, erschienen am 18.April 2020 in der Lokalausgabe Pirna der Sächsischen Zeitung:

Wir dokumentieren an dieser Stelle einen Leser*innenbrief zum Artikel "15 Minuten, die Pirna erschütterten" von Thomas Möckel, erschienen am 18.April 2020 in der Lokalausgabe Pirna der Sächsischen Zeitung:

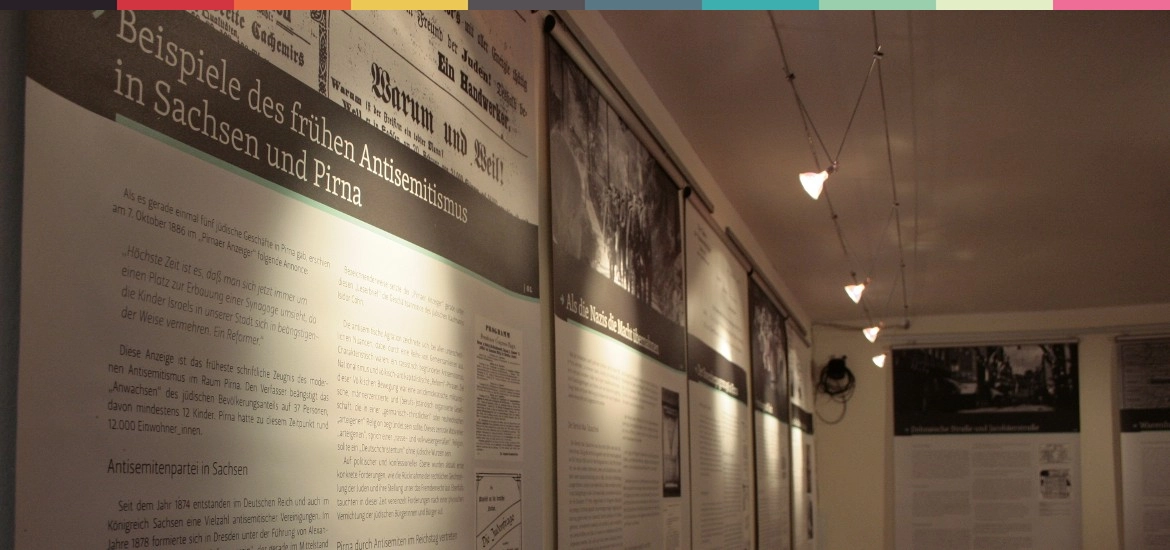

Für uns als Historiker ist es unerklärlich, wie es in dem Artikel zur Bombardierung Pirnas und der Ausstellung "Kriegskinder" geschafft wird, nicht einmal den Nationalsozialismus zu erwähnen. Zwar wird noch erläutert, dass alliierte Verbände Pirna aus strategischen Gründen angriffen, aber es fällt kein Wort zum nationalsozialistischen Deutschland, welches den Krieg vom Zaun brach, kein Wort zur systematischen Ermordung der Juden Europas und kein Wort zu den Krankenmorden der Aktion T4, der allein in Pirna 13.720 Menschen zum Opfer gefallen sind. Trauriger Höhepunkt des Artikels ist die Äußerung über die - trotz Krieges - vorhandene Kindheitsidylle. Vollkommen geschichtsvergessen betrachtet man einzig die Situation der deutschen "Volksgemeinschaft", die diese "Idylle" nur aufgrund der systematischen Ausbeutung der besetzten Gebiete und massenhaften Zwangsarbeit auch in und um Pirna aufrecht erhalten konnte. Aber wo war diese "Idylle" für die 160 Kinder, die am 27. September 1940 aus dem "Katharinenhof" in Großhennersdorf abtransportiert und auf dem Sonnenstein vergast und verbrannt wurden? Wo war diese "Idylle" für jüdische Kinder wie Esra Jurmann, der aufgrund des Novemberpogroms 1938 aus der Schule geworfen sowie im Januar 1942 nach Riga deportiert wurde und im Holocaust 27 Verwandte verlor? Oder wo war die "Idylle" für Dan Scooler, der im Alter von nicht einmal fünf Jahren ebenso nach Riga deportiert wurde und die Shoah nicht überlebte? Das kann offensichtlich schon mal vergessen werden, wenn der Krieg den Aggressor trifft und es um "eine der schwärzesten Viertelstunden in Pirnas Geschichte" geht.

Die hier nur angedeutete Problematik zeigt auch das konzeptionelle Problem von Ausstellungen auf, welche sich hauptsächlich mit Augenzeugen brüsten. Erinnerungen allein, können ohne kritische Einordung keine sinnvolle Ausstellung konstituieren. Diese fehlende kritische Distanz ist auch Herrn Möckel vorzuwerfen.

Mit freundlichen Grüßen

Kevin Holweg, Maximilian Gasch, Richard Stoenescu